顎関節症の治療法(健康・美容矯正の前に知ってほしい事)

顎関節症の治療は

- 病院

- 歯医者

- 接骨院

で最初に行われる

初期治療(一次治療)が大多数を占めます。

初期治療(一次治療)とは

①口の中にマウスピースを入れる

マウスピースは別名で

- スプリント

- シーネ

とも呼ばれます

②顎関節の運動療法

③顎関節の周りにある筋肉(咀嚼筋)を緩める

④非ステロイド系消炎鎮痛剤(痛み止め)

⑤冷シップ・温湿布

などが考えられます。

顎関節症の初期治療(一次治療)で一番多い治療法は

上記の①の

「口の中にマウスピースをいれる」

です。

初期治療(一次治療)で顎関節症が改善されない場合は

⑥顎関節の手術になります

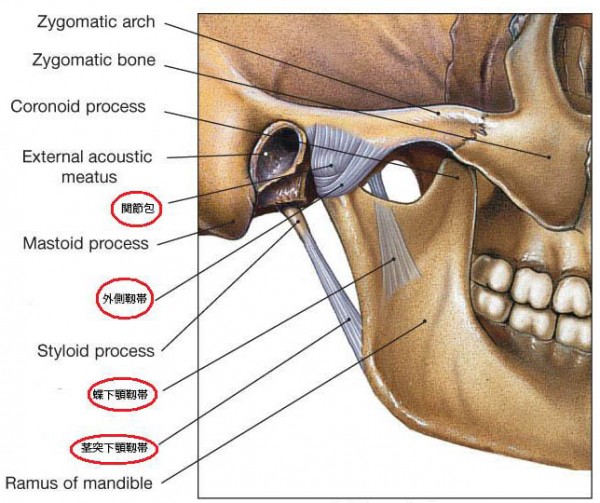

顎関節症がひどくなると

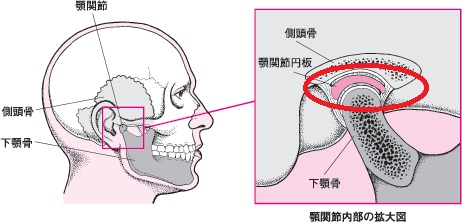

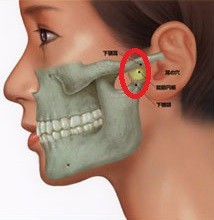

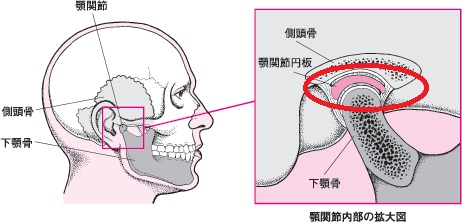

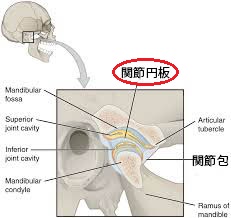

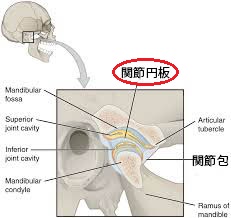

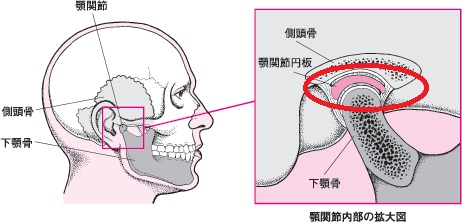

側頭骨と下顎骨の間にある

関節円板と呼ばれるクッションに損傷が起きます

関節円板(クッション)が損傷していると

口(顎関節)を少し動かすだけでも

痛み(激痛)が生じます

また

顎関節症がさらにひどくなると

関節円板(クッション)と骨(側頭骨や下顎骨)がくっついて(癒着して)しまう事もあります。

関節円板(クッション)と骨(側頭骨や下顎骨)がくっついて(癒着して)しまうと

あご(顎関節)を動かすことが困難になるので

- あご(顎関節)の部分に注射

- 内視鏡を顎関節に入れて手術

をしたりします。

顎関節症でマウスピースを入れる意味

マウスピースとは

- 歯ぎしり

- くいしばり

- いびき

を軽減するために用いる

「あご(顎関節)や歯の負担を減らすための装置」

です。

マウスピースの素材は

プラスチックもしくはシリコンです。

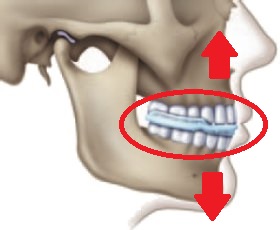

マウスピースは主に上あご(上顎骨)にはめます

マウスピースを上あご(上顎骨)にはめて口を閉じると

- 上の歯と下の歯の間

- 顎関節(側頭骨と下顎骨)の間

にスペースが生じます。

口の中にマウスピースをいれて

上の歯と下の歯の間にスペースが生じると

無意識に

- 歯ぎしり

- くいしばり

が生じても

上の歯と下の歯が直接接触しないので

噛む力を弱めることが出来ます

- 歯ぎしり

- くいしばり

の噛む力が弱くなると

あご(顎関節)の負担は減り

顎関節症が楽になります。

口の中にマウスピースをいれて

側頭骨と下顎骨の間にスペースが生じると

関節円板(クッション)を休ませることができます

関節円板(クッション)の負担が減ると

関節円板(クッション)は顎関節の一部なので

顎関節症が楽になります

マウスピースは

- 楽器

- スポーツ

- 医療

- 歯科治療

などで使用用途は変わります

※歯科用のマウスピースでまれですが

先生の治療の考え方により

下あご(下顎骨)につけるタイプもあります

顎関節症の初期治療(一次治療)で

マウスピースの次に多い治療法は

顎関節の運動療法です。

顎関節の運動療法

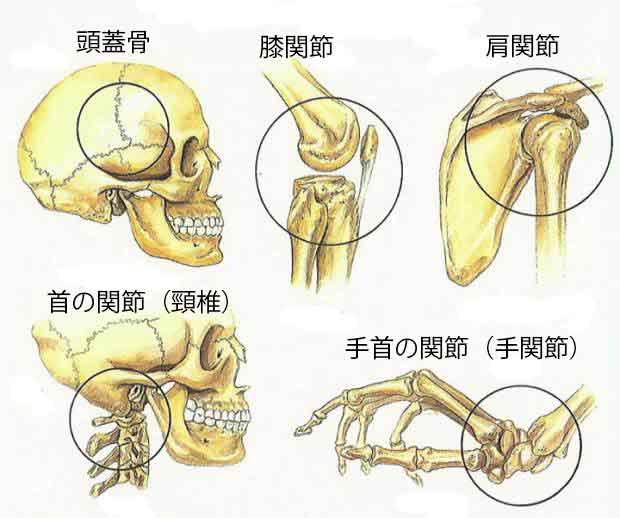

関節とは

「骨と骨とのつなぎ目にあたる部分で

動作(動き)によって曲がることができる器官」

の総称です

顎関節も名前の通り関節です

顎関節症の症状の1つに

下顎(顎関節)の運動障害(動きにくさ)

- 口が開けにくい

- 口を大きく開けられない

- 口を開けると、耳の辺り(顎関節)で音が鳴る

などがあります。

上記の

顎関節症の症状を改善するために

「顎関節に動きをつけて口の開閉をスムーズにさせる」

顎関節の運動療法が必要になってきます

運動療法の種類

顎関節の運動療法は

- あご(顎関節)周りのストレッチ

- 顎関節の関節円板運動

- 顎関節の可動訓練

の3つが代表的です。

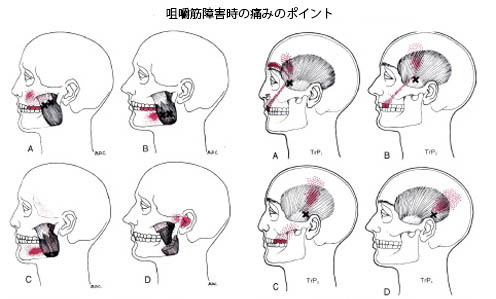

- あご(顎関節)周りのストレッチ

- あご(顎関節)周りのストレッチは

あご(顎関節)を開け閉めする筋肉(咀嚼筋)が障害

つまり

「あご(顎関節)周りの筋肉(咀嚼筋)

が硬くなっている場合」

に使用します。

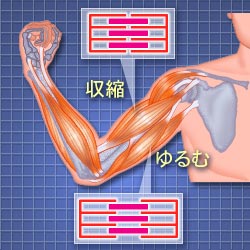

筋肉が関節を動かすので

筋肉が硬くなる(収縮する)と関節の動きが制限されます。

ストレッチは

「身体のある筋肉を良好な状態にする目的でその筋肉を引っ張って伸ばす事」

です。

ストレッチ

筋肉を良好な状態にする

筋肉の柔軟性を高める

関節の可動域が広げります。

ですので

あご(顎関節)周りのストレッチをすると

あご(顎関節)を開け閉めする筋肉(咀嚼筋)が柔らかくなり

あご(顎関節)を開け閉めしやすくなります

さらに

あご(顎関節)周りのストレッチで

硬いあご(顎関節)周りの筋肉を伸ばすことで

あご(顎関節)周りの血流が促進され

顎関節症の症状の1つの

「あご(顎関節)の痛み」

の原因となる疼痛物質を

顎関節から洗い流すことができます

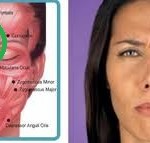

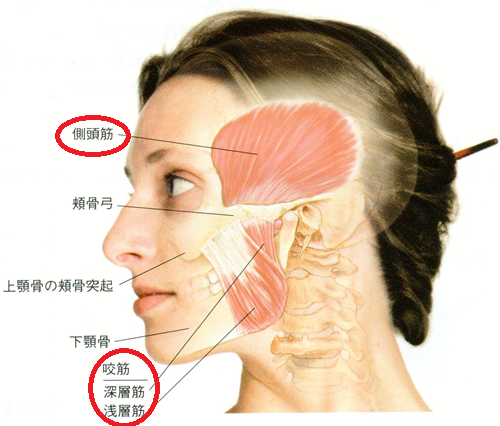

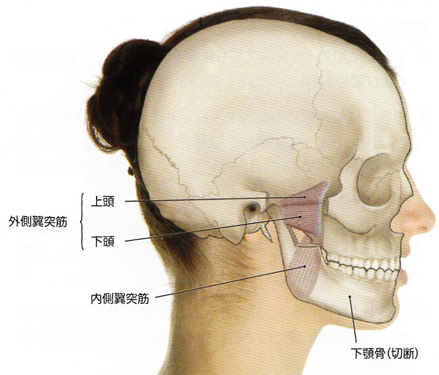

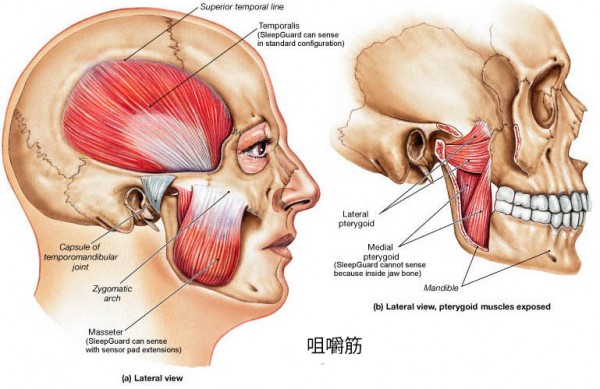

顎関節を動かす筋肉(咀嚼筋)

下顎骨を動かす筋肉

・咬筋(こうきん)

・側頭筋(そくとうきん)

・内側翼突筋(ないそくよくとつきん)

・外側翼突筋(がいそくよくとつきん)

・顎二腹筋(がくにふくきん)

・オトガイ舌骨筋(おとがいぜっこつきん)

・顎舌骨筋(がくぜっこつきん)

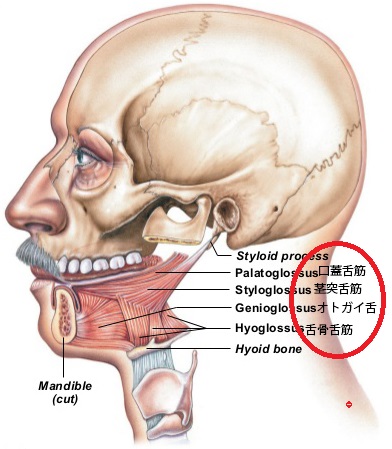

舌を動かす舌筋群(ぜっきんぐん)

・オトガイ舌筋

・舌骨舌筋(ぜっこつぜっきん)

・茎突舌筋(けいとつぜっきん)

・口蓋舌筋(こうがいぜっきん)

に分類できます

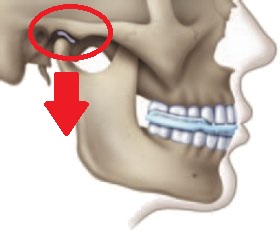

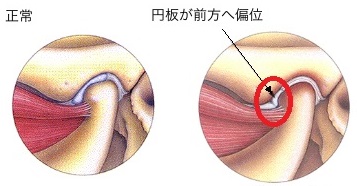

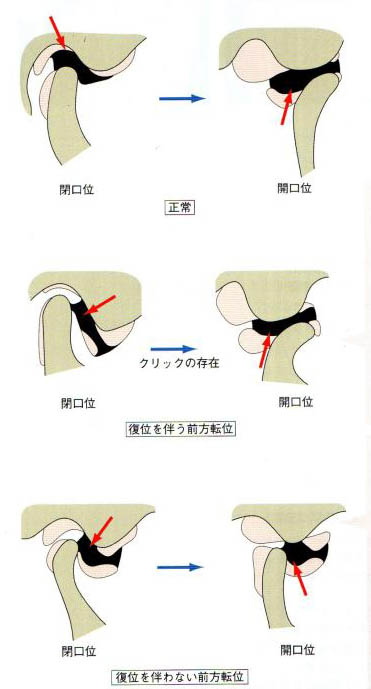

- 顎関節の関節円板運動

- 顎関節の関節円板運動は

顎関節の関節円板が前方に転位(移動)した状態

簡単に言え

「顎関節の関節円板がズレた状態」

を治す治療に効果的です

顎関節の関節円板が前方転位すると

・口が開けにくい

・口を大きく開けられない

・口を開けると、耳の辺り(顎関節)で音が鳴る

などの症状が出ます

顎関節の関節円板の正常な位置は

下顎頭の上です

下顎頭はどこにあるの?

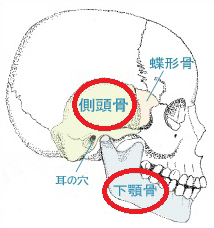

顎関節を構成する骨の1つは下顎骨です

顎関節を拡大すると

下顎骨の関節突起の上に

下顎頭が存在します

下顎骨の下顎頭は

側頭骨の下顎窩にはまり

顎関節を構成します

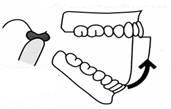

顎関節の関節円板運動の正しいやり方

①顎関節の関節円板が前方転位した状態

②開けられる範囲で口を大きく開ける

※口を大きく開けた時に

顎関節の関節円板が正しい位置(下顎頭の上)に戻る

③下あご(下顎骨)を前に突き出した状態で

上下の歯をつける

※顎関節の関節円板は正しい位置(下顎頭の上)のまま

④上下の歯を滑らしながら

下あご(下顎骨)を後ろに戻す

※顎関節の関節円板は正しい位置(下顎頭の上)のまま

顎関節の関節円板運動の回数は

上記の①~④を数分間

数回繰り返し行ないます。

1ヵ月~2ヶ月は継続して行ってください。

顎関節症の病態(状態)・タイプ

I型

あご(顎関節)を動かす筋肉(咀嚼筋)に障害

II型は

あご(顎関節)の周りにある関節包・靭帯に障害

※骨と骨の連結部(関節)は関節包で包まれます。

さらに関節には靱帯がみられます。

靱帯は関節包を強化します。

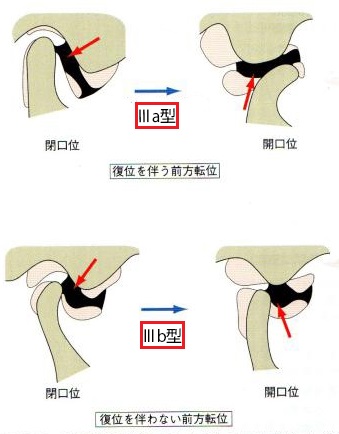

III型は

顎関節の関節円板(クッション)の位置異常による障害

さらにⅢ型は

・Ⅲa型:クリックを伴う物

・Ⅲb型:クリックを伴わない物

に分けることが出来ます

※顎関節の関節円板運動の適応はⅢa型です

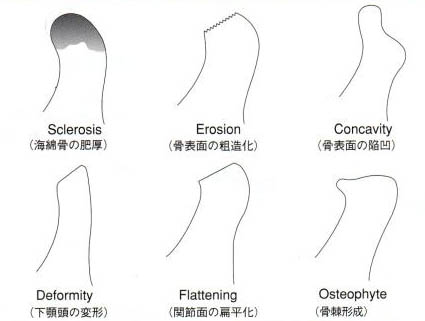

IV型は

下顎頭の変形(骨の障害)を生じた状態です

V型は

その他、I~IV型にあてはまらないものです

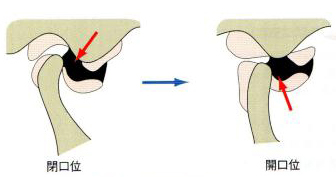

- 顎関節の可動訓練

- 顎関節の可動訓練は

顎関節の関節円板が

「前方に転位(移動)してロックした(復位されない)状態」

に使用します。

「顎関節の動く範囲(可動域)を大きくする」

のに効果的です。

※顎関節症の病態(状態)・タイプのⅢb型

顎関節症の病態(状態)・タイプのIII型は

顎関節の関節円板(クッション)の位置異常による障害

さらにⅢ型は

・Ⅲa型:クリックを伴う物

・Ⅲb型:クリックを伴わない物

に分けることが出来ます

顎関節の関節円板が前方転位してロックすると

・クリック音の消失

・クリック音の消失に伴い急に口が開けづらくなる

・口を動かすと著しい痛みがある

などの症状が出ます

顎関節の関節円板の正常な位置は

下顎頭の上で

閉口時や開口時も

顎関節の関節円板の位置は

下顎頭の上です

顎関節症の病態(状態)・タイプのⅢa型は

顎関節の関節円板が

前方に転位(移動)した状態を

元に戻す(復位する)ことが可能です

※顎関節の関節円板運動が適応します

顎関節症の病態(状態)・タイプのⅢb型は

顎関節の関節円板が

前方に転位(移動)した状態を

元に戻す(復位する)ことが不可能です

顎関節の可動訓練の正しいやり方

①両方の顎関節に手を置いて

軽く口を開ける

※耳の前方(約1cmの所)に顎関節があります

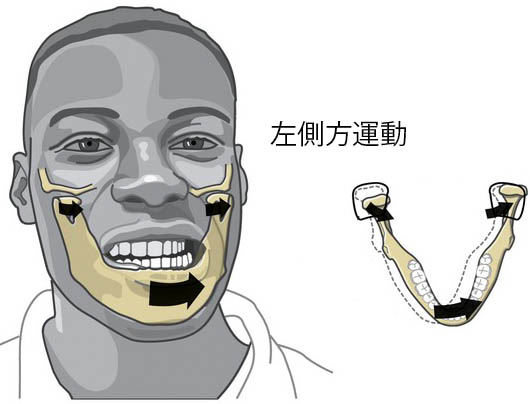

②あご先を左右に動かす(左右側方運動)

※回数は5回ぐらい

※痛みがある顎関節側は動かしづらいです

※左右の動き(左右側方運動)が同じぐらいなるように練習する

③両方の顎関節に手を置いて

口を開けられる範囲で大きく開けます

※開口のスピードはゆっくり

※開口時の軽い痛みは気にしなくて大丈夫です

④痛みがある顎関節側に手を置く。

もう片方の手の指を使って

口を開けられる範囲で大きく開けます

※痛みがある所まで動かす

⑤開口量の確認

顎関節の可動訓練前

縦に指が2本入る

顎関節の可動訓練後

※目標は縦に指が3本入る量です

最後に

今回ご紹介した

- マウスピース

- 顎関節の運動療法

は

- 病院

- 歯医者

- 接骨院

の顎関節症の初期治療(一次治療)で有効な治療法ですが

顎関節症の病態(状態)によって治療法の適応が異なります。

顎関節症の初期治療(一次治療)が気になる方は

自己判断ではなく専門家に一度ご相談ください